Catherine Wolff

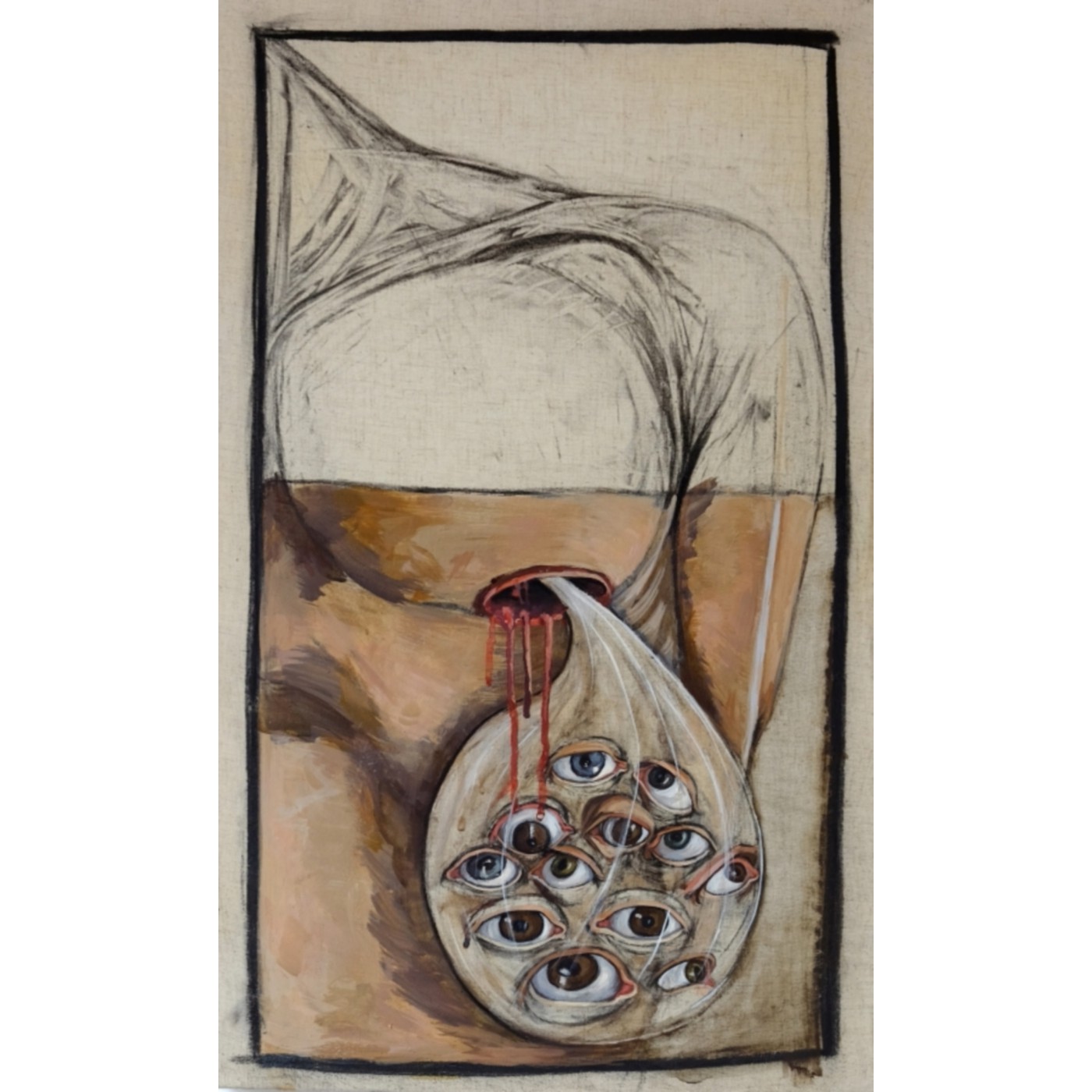

On peut préférer oublier à quel point l’art nous dérangera. Pour Catherine S. Wolff, la question ne se pose pas. Sa peinture n’est faite ni pour gêner ni pour rassurer. Elle est une respiration, un mode d’existence qui lui permet de ne pas être dérangée, justement. Elle peint durement, comme elle respire donc : rien de plus rude que ses formes et ses thèmes. Or, approchez cette femme, ce qui domine, c’est son rire, « énaurme ». Pas d’angoisse apparente ni de refrains pathétiques. Dans la vraie vie, elle vit et va, légère. Pas ses toiles, qui exhibent ce qui ne pourrait être autrement, durablement. Peindre, ce travail en profondeur, va ici remuer la face inavouée, et faire surgir un matériau brut et nu, non habillé, non maquillé. Le sexe nu et l’effroi.

De ce que saisit son pinceau, on peut craindre le pire ; mais ce n’est jamais sans propos ni avant-propos. C’est qu’un fait particulier, marquant, a enclenché cette mise en scène, mise à mort, amour. Quelque amant, quelque injustice l’aura-t-elle heurtée ? Catherine S. Wolff leur règle sur-le-champ, comme en duel, leur compte. Duelle ? Non, elle est tout d’une pièce, alors que ceux qu’elle foudroie sont tordus. Allez vous étonner que ses toiles aient mauvais genre après ça ! Toutes intimes qu’elles lui soient, elles et elle ne se confondent pas : sa peinture est une autre, plus méchante, plus comptable de la réalité. Un lien existe en commun cependant, l’humour. Humour face à l’amour, humour contre l’amour. Rire lui permet d’aborder ce sexe que l’on ne saurait voir sans qu’il nous crache au visage, morde, nous dévisage. Notre sens du bon ton va se déchaîner ; mais la peinture, ici, l’a précédé. Et assumé.

Omniprésent, le sexe de cet art, est-ce haine, ou amour ? C’est avant tout une économie de moyen visant à l’essentiel : la nudité. Cette nudité qui, plus petit terrain d’entente, captera le vrai. Une œuvre plus nue que celle-ci, vous en connaissez ? Suspension du temps et des sexes. Le rapport hommes-femmes est-il mis en souffrance ? Qui en a peur ?

« Qui a peur de Catherine S. Wolff ? »

Vous détestez son art ; vous lui en voulez. ça se comprend.

Vous acceptez son art ; vous en voulez. ça se comprend aussi.

Ce qui se comprend, c’est que Catherine S. Wolff, malgré qu’on en ait, a des couilles. Pas moins « couillarde » que celle de Cézanne, adepte du mot, on avise une peinture dont les titres, pour ne pas la borner, explorent un axe ludique, riche en référents littéraires, culturels, picturaux. Au titre, ce héraut, de porter une part des affres que cette exploration du grotesque, du « grand macabre », de l’outrance, engendre par monts et pas maux.

Mots, maux… L’art de Catherine S. Wolff lui vaut maints ennemis, le tout premier étant elle-même. C’est ainsi qu’affrontant son « ego » de vilain petit canard, elle saura ne pas s’y perdre : au risque que son jeu épique – qui fait tournoyer grandeur et misère, dépassement et cruauté – évite tout possible apaisement, si ses rets traitent du cauchemar et jamais du rêve, c’est que l’apaisement effraie le cauchemar et le nie. A la toile faite au risque de l’effroi d’outrepasser toute répulsion, dont la nôtre ! La sienne, primordiale, instaure rien moins qu’une « catharsis » – cette purgation de nos passions capable de liquider nos refoulements. « Cath’-art-sis » gît ainsi. Frédéric Amblard.